ワークショップとは?目的から具体例、注意点まで完全解説!

今回はワークショップについて、目的から具体例、注意点について焦点を当てて紹介していきます。近年、企業研修としても浸透し始めているワークショップ。従来のイメージとは異なり、社会人でも参加する人が増えてきています。そんなワークショップについて知りたいという方は、ぜひ参考にしてください!

目次

- ワークショップとは?

- ワークショップのメリット/デメリットとは?

- ワークショップにはどんな種類がある?

- ワークショップを行う際の注意点とは!

- まとめ

無料セミナー開催中!

\ お申し込みはこちらから /

ワークショップとは?

ワークショップ(Workshop)とは、元々「工房」「作業場」という意味から転じて、参加者の主体性を重視する体験型講習会としての意味で使用されています。「セミナー」や「グループワーク」などが類義語として挙げられますが、これらとは明確な違いがあります。

子ども向けの「モノづくりワークショップ」などが言葉として世間に浸透していましたが、ビジネスシーンにおいても社会人教育や研修の場面で広く活用されるようになりました。

- どんな目的がある?

- どんな特徴がある?

どんな目的がある?

ワークショップは、参加者に積極的に身体を動かして参加してもらうことで、物事に対して当事者意識をもって学んでもらうことを目的としています。参加者に高いモチベーションを持って取り組んでもらうことで、柔軟な意見や新たな視点を引き出すことができます。

また、主催者側においても、参加者に自社の専門分野について知ってもらうことでマーケティング活動につなげたり、参加者の反応から市場ニーズを把握したりする機会となります。

どんな特徴がある?

ワークショップの最大の特徴は、参加者が実際に体を動かして物事に取り組むことです。これは「セミナー」とは明確に異なる点です。

「セミナー」とはこの部分で大きな違いがあり、セミナーでは主に専門知識を持った講師が参加者に一方的に講義をするスタイルが中心となります。

一方で、ワークショップは、参加者が実際に体験し、考え、発言することで、受動的な学習より深い理解と学びが得られるのが大きな特徴です。ファシリテーターと呼ばれる進行役が、参加者の主体性を引き出しながら、全体の流れをスムーズに導くことも重要な要素です。

組織の隠された才能を開花させるコツ

〜管理職・人事部の方が1+1を10にするためにできること〜

\ 詳細はこちらから /

ワークショップのメリット/デメリットとは?

ワークショップは参加者が主体的に取り組むことが大きな特徴の一つです。しかし、その特性ゆえのメリットとデメリットがあります。それぞれを詳しく見ていきましょう。。

- ワークショップのメリット

- ワークショップのデメリット

ワークショップのメリット

①体験を通して知識を深めることができる

知識として頭で理解しているだけでなく、実践することによって新たな気づきを得ることができます。特に知識をインプットとアウトプットを行うことでより効率よく知識を習得できるというメリットがあります。理論だけでなく、実際に手を動かすことで学習効果が高まります。

②様々な意見に触れることができる

ワークショップには、知識量や立場が自分と異なる人たちが参加することも多くあります。そうした多様な参加者との交流を通じて、「ワークショップ」に直接的に関係していなくても自分に持ちえなかった知識や見解を持つことができるようになります。これは単独での学習では得られない貴重な経験です。

③理解に実感が伴う

ワークショップをビジネスシーンで導入した場合、知識を行動に結びつける成功体験として参加者に記憶されます。自分の学んでいることが実際にどのように活かされるのかを体感することで、学習意欲やモチベーションの向上につながります。

ワークショップのデメリット

ワークショップの効果を最大限に引き出すためには、事前にデメリットを把握することで対策し、未然に防げるような対策を講じることが重要です。

①参加して満足してしまう

ワークショップでは、何を学ぶことが目的なのかを明確にせずに参加すると、体を動かして問題を解決するという体験だけで終わってしまう恐れがあります。その結果、学びを得ることが難しくなることも。特に自分が最も知識を持った参加者である場合は、他の参加者から学びを得るより、自分が教える側になってしまうことがあります。

②進行を適切にしないと効果が得られない

ワークショップは参加者の主体性に委ねられる部分が大きいため、時間配分の誤りや議論が脱線するなどの問題が生じやすくなります。ファシリテーターは本分がずれないように参加者全員に気を配りながら進行し、限られた時間内で効果的な学びを得られるよう導く必要があります。

ワークショップにはどんな種類がある?

ワークショップの基本的な特徴を理解したところで、実際にどのようなタイプのワークショップがあるのか、目的や形式に基づいた分類で紹介します。

- 体験・創作型ワークショップ

- 問題解決型ワークショップ

- スキル習得型ワークショップ

- チームビルディング型ワークショップ

- 組織変革・戦略型ワークショップ

体験・創作型ワークショップ

体験・創作型ワークショップは、最も一般的で馴染み深いタイプです。「ものづくりワークショップ」などがこの分野に分類されるので想像しやすいでしょう。

料理教室、フラワーアレンジメント、陶芸、工作、絵画、DIYなどが具体例として挙げられます。このタイプのワークショップでは、その分野のプロフェッショナルから直接指導を受けながら、実践的なスキルを身につけることができます。

参加者同士でアイデアを共有したり、お互いの作品について感想を述べ合ったりすることで、コミュニケーション能力も自然と高まります。

問題解決型ワークショップ

問題解決型ワークショップは、特定の課題やテーマについて参加者が共同で解決策を見出していくタイプです。ビジネスシーンや組織開発でよく活用されます。

参加者はグループに分かれ、アイデアを出し合い、議論し、最終的に解決策をまとめ上げていきます。ファシリテーターはディスカッションを促進し、全員が発言できる機会を作り、建設的な方向へと導きます。

企業の商品開発会議、地域の課題解決ワークショップ、SDGsに関するディスカッションなど、具体的な問題に取り組むことで、多様な視点からの意見を集約し、創造的な解決策を生み出すことができます。

スキル習得型ワークショップ

スキル習得型ワークショップは、特定のスキルや知識を効率的に身につけることを目的としています。短期間で集中的に学ぶことで、実践的な能力を養います。

プログラミング、ファシリテーション、プレゼンテーション、リーダーシップ、コミュニケーションなどのビジネススキルを高めるワークショップが代表的です。参加者は講義を聞くだけでなく、実際に手を動かし、フィードバックをもらいながら学びを深めていきます。

この形式は、従来の一方的な講義形式の研修とは異なり、参加者が主体的に学び、すぐに実践できるスキルを身につけられる点が特徴です。

チームビルディング型ワークショップ

チームビルディング型ワークショップは、組織やグループのメンバー間の信頼関係を構築し、チームワークを強化することを目的としています。

アイスブレイクゲーム、ロールプレイング、アウトドアアクティビティなど、メンバー同士が協力して取り組む課題が設定されます。それぞれの強みを活かしながらチームで目標を達成する過程で、コミュニケーションが活性化し、相互理解が深まります。

企業研修や学校教育、スポーツチームなど、様々な場面で活用されており、「グループワーク」の要素を多く取り入れながら、参加者同士の関係性を短期間で大きく改善する効果があります。

組織変革・戦略型ワークショップ

組織変革・戦略型ワークショップは、企業のビジョン共有や戦略浸透、組織文化の変革を促進することを目的としています。

中期計画の腹落ちワークショップでは、経営陣が策定した戦略を全社員が自分事として捉え、共感することで実行力を高めます。参加者は計画の背景や意図について深く議論し、自部署での実践方法を考えることで、戦略の本質的な理解につなげます。

新事業創造ワークショップでは、既存の枠組みにとらわれない発想法やマーケット分析を通じて、革新的なビジネスアイデアを生み出します。多様なバックグラウンドを持つメンバーが協働することで、従来にない視点からの事業機会を発見できます。

組織変革ワークショップでは、現状の課題を可視化し、理想の組織像を共有した上で、具体的な変革ステップを設計します。こうしたプロセスを通じて、トップダウンではなくボトムアップの変革を促し、全員参加型の組織開発を実現します。

これらの分類は相互に重なる部分もありますが、ワークショップの主な目的や形式によって大まかに分けると、参加者にとって最適なワークショップを選ぶ際の参考になるでしょう。

ワークショップを行う際の注意点とは!

ワークショップは参加者にもその運営の一端を委ねる形式ですが、主催者が十分な準備をしていないと効果的な会にならないこともあります。ワークショップを開催する上での重要なポイントを紹介します。

- 詳細なスケジュール設定が必要

- 心理的安全性の高い場のセッティング

- 満足感で終わらない仕組みづくり

詳細なスケジュール設定が必要

進行役がどんなに優秀であっても、適切な時間設定がされていなければ、根本的に進行がうまくいきません。実際に自分たちが予行演習を行った上で、さらに余裕を持った時間設定をすることが重要です。

また、参加者によって作業の進行速度に差が出ることを想定し、早く終わってしまった人たちのために追加の課題や発展的な内容を用意しておくことで、全員が充実したワークショップ体験を得られるようにしましょう。

心理的安全性の高い場のセッティング

特に組織内でワークショップを実施する際には、如何に日常では創れないリラックス感溢れる場にできるかが成功のポイントになります。そのために、場の設え(レイアウトや照明や音楽等)や、資料や掲示物の工夫は欠かせません。

特にファシリテーションスキルは心理的安全性のために最も重要です。例えば、表情やトーンの明るさや、ルールセッティングなどです。全員にとって、居心地の良い場を意識していきましょう。

満足感で終わらない仕組みづくり

ワークショップを体験して達成感と満足感だけの記憶にならないためには、主催者は必ず参加者に目的・目標を明確に示しながら進行することが大切です。参加者の行動を最大限予想した上で、適切な指示や問いかけを準備しておきましょう。

ワークショップの最後には、学んだことを振り返り、整理するセッションを設けることも効果的です。参加者が「何を得たのか」「どう活かせるのか」を意識できるようなまとめの時間を確保することで、体験から学びへと変換するプロセスをサポートしましょう。

また、環境設定も重要です。参加者が自由に発言できる雰囲気づくりや、アイデアを視覚化するためのツール(ホワイトボード、付箋、マーカーなど)の準備も欠かせません。ファシリテーターは、参加者全員が平等に発言できるよう配慮し、特定の人だけが意見を述べる状況を防ぐことも大切です。

まとめ

近年様々な分野において開催されているワークショップは、主催者側も参加者側も満足できる学びの場を提供します。主催者側は参加者の行動を最大限予想して円滑に進行できるように準備を怠らないようにしましょう。

ワークショップの種類は多岐にわたり、体験・創作型、問題解決型、スキル習得型、チームビルディング型、組織変革・戦略型など、目的に応じて最適な形式を選ぶことが重要です。それぞれのタイプにはメリットとデメリットがありますが、事前に課題を把握し対策を講じることで、効果的なワークショップ運営が可能になります。

近年では、オンライン開催も含めて、より実践的に学べるワークショップがたくさんあり、注目を集めています。ワークショップの参加者をはじめ、関係者全員が意義のあるワークショップを開催することが理想といえるでしょう。

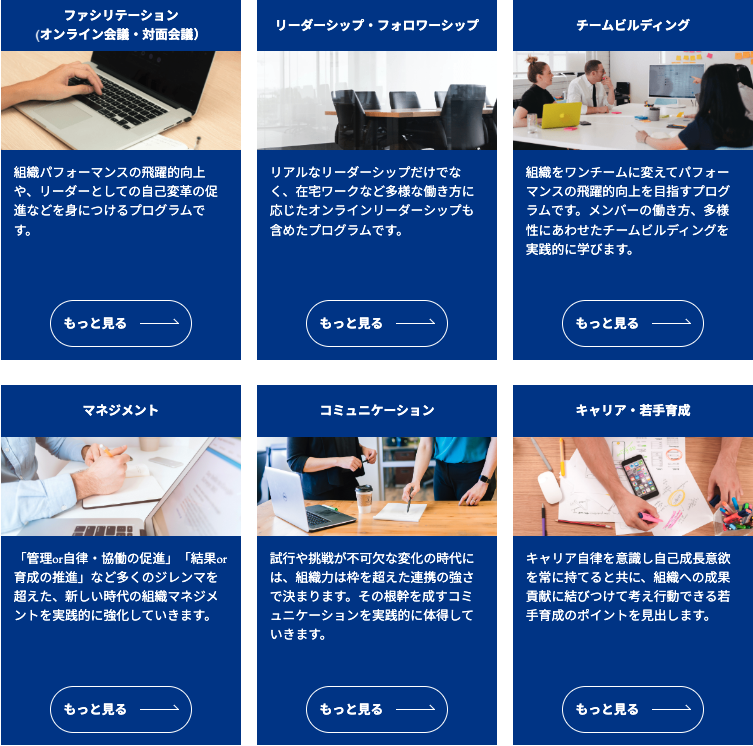

また、弊社共創アカデミーでは、組織パフォーマンス向上のための実践形式のワークショップ型の研修や対話セッションを行っております。大企業や中小企業、行政等における風土改革・組織開発の豊富な経験から、実際に現場で効果を出した取り組みを豊富にご紹介します。ぜひお気軽にお問合せください!

参考記事:【ワークショップの進め方完全版】失敗しないための3つのポイントとは?

【限定セミナー】最先端の情報を無料でお届け

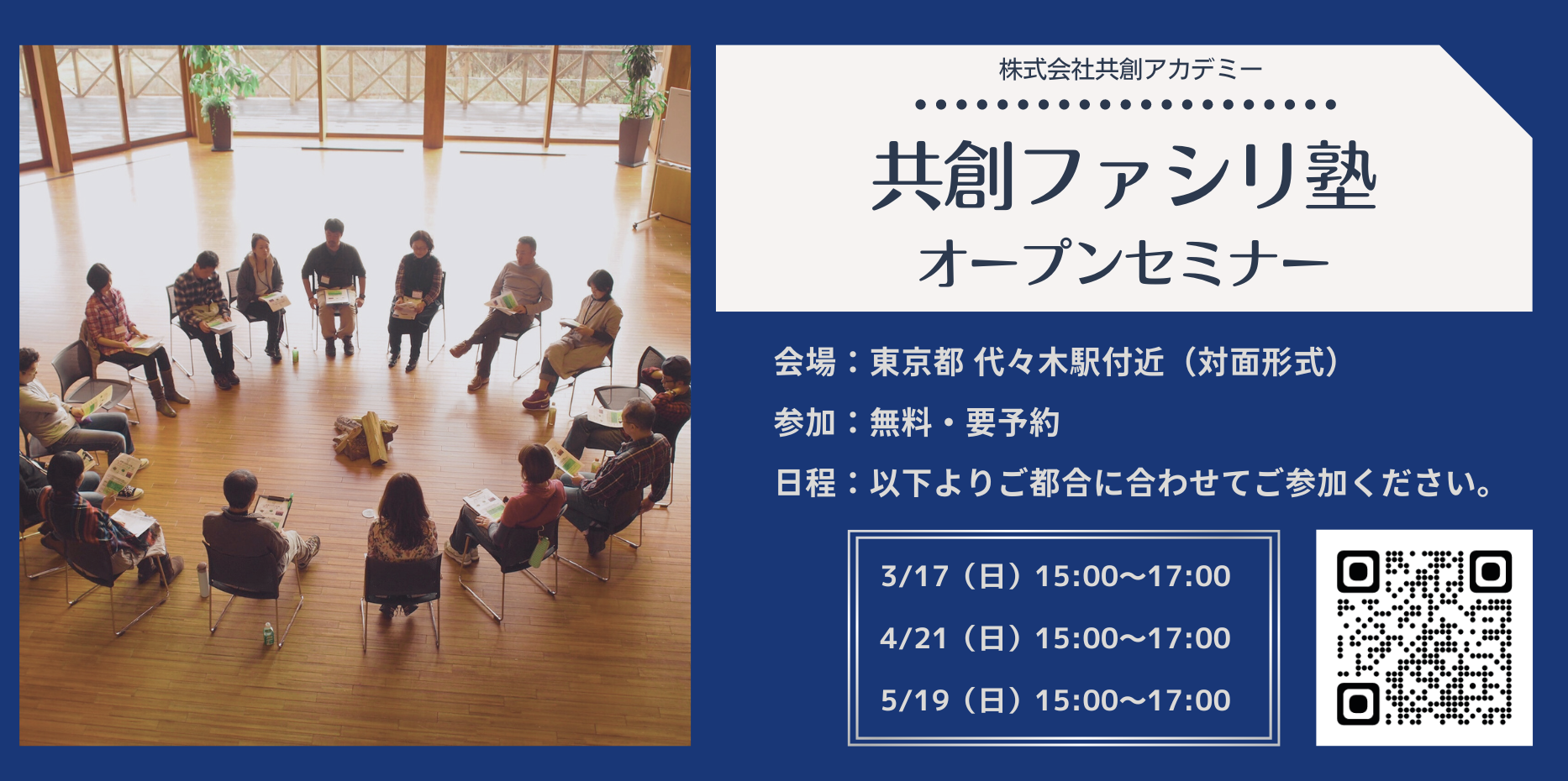

弊社共創アカデミーでは、無料の公開セミナーを毎月開催しております。

パワハラに思われない部下との関わり方や、組織間のジェネレーションギャップの乗り越え方など、実践で役立つスキルを月替わりでご紹介

また、弊社では、集団でコンセンサスを取るのに必須となるファシリテーションスキルを効果的に高められる「共創ファシリ塾」を開催しております。会議や商談など、「場を作って対話をする」場面で活用することで参加者同士の関係の質が向上し共に見たい未来の共創ができるスキルを体系的実践的に学ぶことができます。

共創ファシリ塾のご案内

こんな方にオススメ

「ファシリテーションを実践的に学び自分のビジネスや人生に役立てたい」

「転換期の時代に必要なリーダーシップを身に着けたい」

「学び続けながら、生涯相談し合える豊かな仲間が欲しい」

\ 詳細はこちらから /