【心理的安全性とは?】チームにもたらす効果・メリットについて詳しく解説!

世界的に注目されている「心理的安全性」は、チームプロジェクトに取り入れることで高い生産性をもたらすといわれています。本記事ではそんな心理的安全性について詳しく解説していきます。

世界的に注目されている「心理的安全性」は、チームプロジェクトに取り入れることで高い生産性をもたらすといわれています。本記事ではそんな心理的安全性について詳しく解説していきます。

チームパフォーマンスを向上させたいと考えている人は、ぜひチェックしてみてください!

目次

- 心理的安全性とは?

- 心理的安全性の低下によって生まれる「4つの不安」とは?

- チームの心理的安全性を高める方法

- Google流の心理的安全性を高めるマネジメント手法とは?

- まとめ

【限定セミナー】最先端の情報を無料でお届け

■明日から”実践”できるスキルを月替わりでご紹介

・自走する組織とあるべきリーダーの姿とは

・組織間のジェネレーションギャップの乗り越え方,etc

心理的安全性とは?

心理的安全性とは、最近注目されているビジネス用語の一つです。

「組織の中で、対人関係において、リスクのある行動をとっても人間関係が壊れたり、罰せられる心配のない状態」のことを指します。

1999年に、組織行動学の権威であるハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授によって提唱された「psychological safety(サイコロジカル・セーフティ)」を日本語訳したものが「心理的安全性」となります。

日本のビジネス界では未だに年功序列が幅を利かせていて、意識せずとも若手社員の発言権を奪っている可能性があります。心理的安全性の高い職場だと、若手社員ものびのびと発言・行動が出来ることが期待できます。若手社員がのびのびと働けるようになることによって、チームの生産性向上や社員の士気向上など、多くのメリットがあるため、「心理的安全性」という言葉は近年注目されているのです。

- なぜ心理的安全性が注目されるようになったのか?

- 心理的安全性が企業・チームに与えるメリット

- 心理的安全性が高いチームメンバーの特徴

なぜ心理的安全性が注目されるようになったのか?

2012年から2015年の4年間、Googleは心理的安全性の高い状態でのパフォーマンス向上を目指す「プロジェクトアリストテレス」を実施しました。

このプロジェクトにより、「心理的安全性を高めることが、労働生産性を向上させる」ということが実証されました。このことは大きな反響を呼び、心理的安全性は世界的に注目され、積極的に導入しようとする企業も増えていきました。

心理的安全性が企業・チームに与えるメリット

心理的安全性が高い職場であると、以下のようなメリットがあります。

- 情報交換が活発になり、チームの知識が増える

- 集中して仕事に臨むことが出来るので、パフォーマンス向上が期待できる

- ストレスが少なくやりがいが増える

- チームビジネスへの関心度・責任感が高まる

- 集団心理がなくなり、価値観のすり合わせで新しいイノベーションが期待できる

心理的安全性が低い職場では、発言しても意見を無下にされたり、発言することで反感を買ってしまったり、どうしてもリーダーの意見が通りやすいなど、社員に対するネガティブな影響が多くなってしまいます。そうなると、社員のチームプロジェクトに対する関心は低下してしまい、組織としてのパフォーマンスも低くなってしまいます。

心理的安全性が高いと、周りの目を気にしないで発言・行動が出来るため、集中力が向上し、ストレスが緩和されます。また、仮に自分の意見が採用された場合は、自分がプロジェクトに寄与しているという実感を得ることができ、チームプロジェクトに対するモチベーションが増加します。モチベーションが増加すれば、さらに積極的な発言が期待できるため、発言が発言を呼ぶ好循環を産むことができるようになります。

心理的安全性が高いチームメンバーの特徴

心理的安全性が高いチームメンバーの特徴は、以下の通りです。

- 対話が多く、メンバーの話に積極的である

- チームのビジョンが共有されており、明確化している

- ひとりひとりの強みが発揮されている

- 感謝の気持ちを持ち、常にポジティブ

- 発言の機会が均等になっている

- 問題の報告・共有がスムーズになる

- 否定するだけではなく、建設的な意見を出せる

心理的安全性が高いチームメンバーは、相手の話をよく聞くことができます。メンバーの発言を積極的に受け止め、ポジティブな言葉で返すことができるのです。愚痴を言うだけではなく、感謝の気持ちを忘れずにメンバーと接することが大切です。

誰の意見でも寛容に受け入れられる環境を作ることによって、誰でも「自分の意見を言ってもいいんだ」と感じることができ、多角的な意見交換が可能となります。また、まだ誰もやったことがないような新しいプロジェクトに挑戦しやすくなります。

組織の隠された才能を開花させるコツ

〜管理職・人事部の方が1+1を10にするためにできること〜

\ 詳細はこちらから /

心理的安全性の低下によって生まれる「4つの不安」とは?

日本には、心理的安全性が低い職場が多いといわれています。

心理的安全性の低下は、社員のストレスの原因となってしまいます。この章では、心理的安全性が低下することによって生まれる4つの不安についてご紹介します。

- 無知だと思われる不安

- 無能だと思われる不安

- 邪魔をしていると思われる不安

- ネガティブだと思われる不安

無知だと思われる不安

心理的安全性が低下していると、社員は質問することを避けるようになります。質問したり、新しいことを提案しても、「こんなことも知らないの?」と言われてしまう不安があったら、発言することは難しいですよね。

上司が「部下が無知であること」に対して愚痴をこぼしてしまうと、部下は「発言をしたらまた愚痴を言われてしまうのではないか…?」と不安を抱え、発言を控えるようになってしまいます。

無能だと思われる不安

心理的安全性が低下している職場では、「無能だと思われてしまうのでは?」と不安を抱えている人も多いです。「こんなことも出来ないの?」という、自分を否定する言葉を避けるために、積極的な発言・行動が出来なくなってしまいます。

「無能だと思われる不安」は社員のモチベーションを著しく低下させるだけでなく、「報連相」の頻度の低下にも繋がります。ミスや失敗をしたときに報告ができなくなりトラブルが悪化する可能性があります。

邪魔をしていると思われる不安

「自分が質問することによって業務を妨げてしまうかもしれない」「今ここでこの話題は適切なのだろうか?」と、自分の発言がチームの邪魔をしてしまうのではないかという不安も、心理的安全性が低下している職場に多いです。

心理的安全性が低下している職場では、腹を割って話す機会がないため、相手との距離を図ることが難しく、発言しづらくなってしまうのです。

ネガティブだと思われる不安

心理的安全性が低い職場などでは、社員がネガティブであると思われる不安を抱えていることがあります。

例えば、反対意見や問題点を述べようとしても、「この人は何事もネガティブだな」と思われてしまわないか不安になり、発言を避けてしまうことがあります。反対意見が許容される雰囲気が無い職場では、自分が「いつも否定ばかりしてくる奴」というレッテルを貼られるのを避けるため、反対意見が言いにくくなってしまいます。

反対意見が少ないと、既存の考えから脱却することができなくなるためイノベーションが生まれにくく、学びも成長もない職場になってしまう恐れがあります。

チームの心理的安全性を高める方法

この章では、チームの心理的安全性を高める3つのポイントをご紹介します。

チームの心理的安全性を高めてより良い職場にしていくために、以下の事柄を心がけてみてください。

- 場づくり

- コミュニケーションスキル

- あり方

場づくり

チーム内でのコミュニケーション、会議での議論も含めて、あらゆる状況において、全ての人が話をしやすい環境を整えることは非常に重要です。

全ての場において、オープニングで心理的安全性を意識することがポイントとなってきます。そのために、必要なのは、この場の過ごし方(ルール)を共有すること。

そして、その場の目的、ゴールを共有すること。

人は、見えないことがあることで不安を感じます。ルールやゴールを共有してから、本題に入りましょう。

話しやすい会議に必要なファシリテーションスキルとは?▶︎▶︎▶︎【ファシリテーションスキルとは?】4つのスキルを詳しく解説

コミュニケーションスキル

チーム内でのコミュニケーションや、ミーティングにおいて、お互いに受け止め、認め合うことによって、チームの心理的安全性は向上します。

まずは、相手の話を傾聴し、受け止めること。

そして、自分の意見を言うときには、AND(そして、ならば、だとしたら)の接続詞でつなげていくこと。

アイメッセージで、相手の言動を承認すること。

こういったコミュニケーションを積み重ねることで、心理的安全性が向上します。

あり方を整える

どういう心持ちでいるのかを、自分で意識して定めていくことも、チームの心理的安全性を高めるために非常に重要です。

人間は、相手の言葉の内容よりも、その人がどういう心の在り方で発言しているのか、聞いているのかを受け取ります。

心のうちは、見透かされてしまうものです。だとすると、例えば、リーダーとしてどういうあり方でいるのかが重要になってきます。

心から相手の可能性を信じると決める、そんなあり方が心理的安全性のカギになります。

Google流の心理的安全性を高めるマネジメント手法とは?

この章では、心理的安全性を高めるGoogle流マネジメント術をご紹介します。

- 1on1ミーティング

- OKR

- ピアボーナス

- 雑談

1on1ミーティング

Googleでは2週間に1度、1on1ミーティング(1対1の面談)を取り入れていました。

相手を知るためには対話が必要です。1対1の会話だからこそ話せることもたくさんあります。Googleはこの1on1ミーティングにて社員の意見共有の時間を用意することによって、職場の心理的安全性を高めていました。

→ 弊社では、1on1を導入したい企業様や、1on1を導入したけれど運用がうまくいっていないという企業様に、

1on1の導入研修や、フォローアップ研修を行っています。

OKR

OKRは、「Objectives and Key Results」の略称で、「目標とそれを達成するための指標」という意味があります。

この施策では、チームで立てた目標を達成するために一人ひとりの指標を個別に設定していました。指標を個別に設定することで、一人ひとりの役割を明確化することが可能になり、Googleはメンバーのチームに対する関心度や責任感を向上させることに寄与しました。メンバーの主体性を高めることによって、心理的安全性が高い職場を構築することに成功したのです。

ピアボーナス

ピアボーナスは、チームメンバー同士でお互いに感謝を伝えるためにポイントを贈りあうという施策です。そのポイントが高い人が、月に1度ピアボーナスとして現金を支給されるという仕組みです。

この施策によって、感謝をしてもらうためにメンバーに対して良い態度で接する機会が増えるようになる効果があるほか、感謝を伝えようとする人も増えるため、心理的安全性を高めることに繋がります。

雑談

仕事の話だけでなく、雑談をすることでチームメンバーとの信頼関係をより強固に結ぶことができます。Googleでは、積極的に雑談をするように推奨することによって、コミュニケーションを活発化させ、心理的安全性を向上させています。

雑談をあえて推奨することは、一見すると業務効率を下げてしまうように思えますが、かえってコミュニケーションが円滑になることでパフォーマンスが上がるのです。

まとめ

今回は心理的安全性について詳しく解説をしました。心理的安全性を高める職場づくりをすることで、Googleのように高いパフォーマンスを発揮し、イノベーションを起こせるようなチームを作ることができるようになります。

日本ではまだまだ風通しが悪い企業が多く見受けられます。心理的安全性を高めるマネジメントを導入し、チームメンバーの心理を変えていくことが、日本企業のチームパフォーマンス向上の第一歩といえるでしょう。

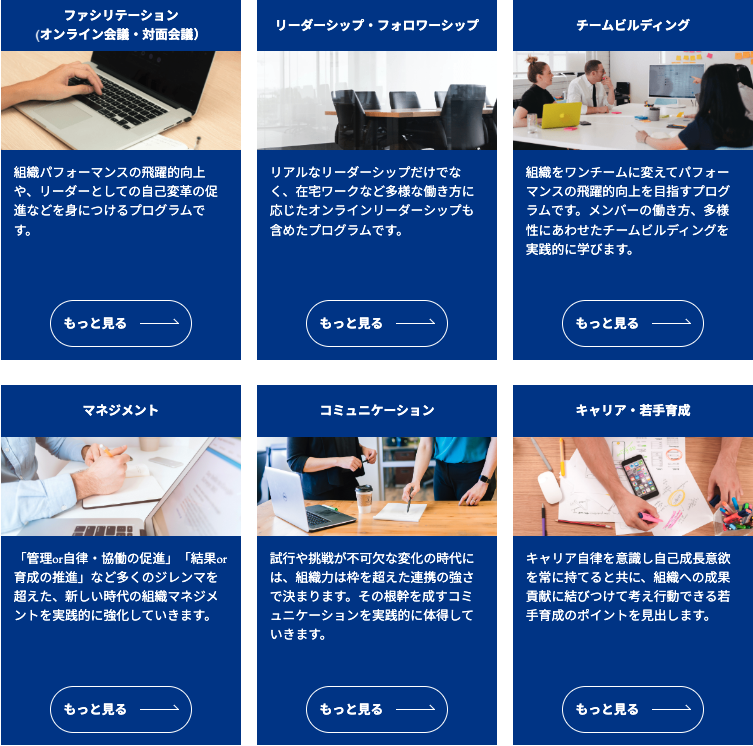

また、弊社共創アカデミーでは、組織パフォーマンス向上のための実践形式の法人研修を行っております。大企業や中小企業、行政等における風土改革・組織開発の豊富な経験から、実際に現場で効果を出した取り組みを豊富にご紹介します。ぜひお気軽にお問合せください!

【限定セミナー】最先端の情報を無料でお届け

弊社共創アカデミーでは、無料の公開セミナーを毎月開催しております。

パワハラに思われない部下との関わり方や、組織間のジェネレーションギャップの乗り越え方など、実践で役立つスキルを月替わりでご紹介

共創ファシリ塾のご案内

こんな方にオススメ

「ファシリテーションを実践的に学び自分のビジネスや人生に役立てたい」

「転換期の時代に必要なリーダーシップを身に着けたい」

「学び続けながら、生涯相談し合える豊かな仲間が欲しい」

\ 詳細はこちらから /