新メンバーが仲間になる「安心信頼礼賛」の循環 〜オンボーディングで大切な3つの要素〜

「実施するためのスキル・ノウハウがない」「何をすればいいかわからない」「取り組む時間がない」

多くの企業が抱えるオンボーディングの課題。

これらの課題を解決し、新入社員・中途社員が早期に職場に適応し、実力を発揮できる環境づくりのポイントを、共創アカデミーのウェビナー「ここから始めるオンボーディング初めの一歩」からお伝えします。

オンボーディングの現状と真の課題

オンボーディングという言葉を知っている総務・経理担当者は4割強にとどまり、9割以上の企業がオンボーディングに課題を感じているという調査結果があります。特に中途社員向けのオンボーディングについては、わずか26.9%の企業しか「充実している」と回答していません。

多くの企業は「即戦力」や「新しい風」を中途社員に期待し、「社会人経験があるから大丈夫」「すぐ慣れるでしょ」といった声がけをしがちです。しかし、これが離職の原因となる「リアリティショック」を生み出す一因となっています。

調査によれば、76.6%もの新入社員・中途社員が入社時に何らかのリアリティショック(事前の期待と現実のギャップ)を感じており、このリアリティショックの度合いが高いほど、成長実感を感じられない、仕事を楽しめない、そして最終的には離職に至る可能性が高まることがわかっています。

オンボーディングのゴール再設定

オンボーディングの一般的な狙いとして、「組織の定着率向上」「新メンバーの実力発揮」「組織活性化による業績向上」などが挙げられますが、実はこれらはハードルが高すぎるゴール設定かもしれません。

より現実的で効果的なオンボーディングのゴールは、「新メンバーが仲間になること」です。本格的なキャリア形成や実力発揮はその先にあるものであり、まずは「職場に適応して、安心した状態で実力発揮の準備ができる」状態を目指すべきなのです。

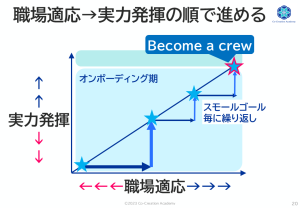

この考え方を図式化すると、まず右方向に進む「職場適応」のフェーズがあり、その後に上方向に進む「実力発揮」のフェーズが続きます。オンボーディングは主に前者のフェーズをカバーするものであり、段階的なスモールゴールを設定してステップアップしていくことが重要です。

リアリティショックと相談できない実態

リアリティショックそのものは避けられないものですが、問題なのはそれが「相談できない」ことによって深刻化することです。

新入社員が相談できない理由として、「先輩・上司が不在がち」「忙しそうで話しかけづらい」「どんな先輩か分からず怖い」といった声が多く聞かれます。これらは「機会」「遠慮」「気後れ」という三つの障壁に分類できます。

中途社員も同様に「人間関係に馴染むまで時間がかかる」「環境に慣れるまで時間がかかる」といった悩みを抱えており、これらの悩みが相談できない状態が続くと、モチベーション低下、品質低下、焦りや不安、そして上司や先輩への不信感・不満感へとつながり、最終的には「離職が頭をよぎる」状態に発展してしまいます。

若者のモチベーションを高める要因

ATDインターナショナルの調査によると、若者のモチベーションを高める要因として特に重要なのは、「インパクト(仕事への意味づけ)」「ラーニング(学習による成長)」「ファミリー(職場の関係性)」の3つです。

これらを踏まえて、オンボーディングにおいても3つの要素を重視すべきです。

- 関係性(安心感):助けてもらえる、役割が明確である

- 意味づけ(組織への信頼):組織の存在意義、職務の価値を理解する

- 成長実感(礼賛):成長を認められる、伸びしろを見つけてもらえる

これら3つの要素が「安心→信頼→礼賛」というサイクルを形成し、スモールゴールを積み重ねていくことで、新メンバーが徐々に「仲間」になっていくのです。

「安心信頼礼賛」トライアングルの実践

それでは、この3つの要素をどのように日常の業務に取り入れていけばよいのでしょうか。

安心感を醸成する日常の声かけ

安心感は関係性から生まれます。クーゼス&ポスナーの研究によれば、組織の価値観だけを共有するよりも、個人の価値観を尊重した上で組織の価値観を共有した方が、エンゲージメントが高まることがわかっています。

まずは、日常的な声かけを通じた関係構築が重要です。具体的には「プチ褒め三か条」を実践してみましょう。

- 成長:「よくなったね」という一言

- 共感:「大変だったね」という一言

- 感謝:「助かったよ」という一言

さらに、挨拶の際に以下の三ステップを意識すると効果的です:

- 名前を呼ぶ:「鈴木さん、おはようございます」

- 認知する:「昨日のメール、すごく助かったよ」

- 感謝する:「ありがとう」

こうした日常の声かけにより安心感が醸成された後、職場のルールや仕事の流れなどの「安心材料」を提供することで、新メンバーはより職場に溶け込みやすくなります。

組織への信頼を育む意味づけ

組織への信頼を育むには、組織が大切にしている価値観(ミッション・ビジョン・バリュー)を伝えることが重要です。ただし、これを一方的に伝えるのではなく、「対話」を通じて伝え合うことがポイントです。

特に効果的なのが「アイメッセージ」を使った伝え方です。「あなたは優秀ですね」(ユーメッセージ)よりも「やってもらって私はすごく助かりました」(アイメッセージ)の方が、相手に受け入れられやすいのです。

例えば、「私にはこのミッションは主体性をすごく大事にしているという意味があると感じているんです」と伝えます。

こうした対話により、形式的なミッション・ビジョン・バリューではなく、実際に職場で生きている価値観を共有することができます。

成長を認める礼賛

成長は周囲からの声かけによって実感されます。定期的なフィードバックの場では、単に褒めるだけでなく、伸びしろも含めた率直なフィードバックが心に響きます。

ここで役立つのが「KPVTT」という方法です。

- K(Keep):うまくいったこと、成長したことを確認し合う

- P(Problem):課題や伸びしろを率直に伝える

- V(Vision):組織と個人の未来を共有する

- T(Trust):個人を尊重し、信頼を具体的に伝える

- T(Try):成長のための次の課題を設定する

この方法を使うことで、成長と伸びしろを実感できるフィードバックが可能になります。

例えば「営業研修での成果を聞きましたよ。そんな提案ができるのかととても驚きました」(Keep)から始まり、「気まずい空気になったみたいだね」(Problem)と伸びしろを指摘し、「その提案が実現すれば活き活きとした職場が目に浮かぶね」とビジョンを共有し、「言いにくいことを伝える勇気を持っていることはあなたの強みだと思う。」と個人への尊重と信頼を伝えます。

最終的に「自分の誠実さを前面に出して、さらにきめ細かい配慮に挑戦してほしいです」(Try)というように、次の成長につながる具体的な課題設定で締めくくります。

日常と定期のサイクルで実施する

これら3つの要素を実践する際に、時間の視点で使い分けることができます。

- 安心(関係性):日常の中でこまめに声かけを行う

- 信頼(意味づけ):日常の対話の中にMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の要素を入れていく

- 礼賛(成長実感):定期的な振り返りの場を設けてフィードバックを行う

このように、日常と定期のサイクルを組み合わせることで、時間の制約がある中でも効果的なオンボーディングが可能になります。

まとめ:オンボーディングでやるべきこと・やらないこと

やるべきこと

- 受け入れ・歓迎をする

- 職場環境の情報提供をする

- 仲間になるための関係構築をする

やらないこと

- すぐに実力発揮を求める

- 「できるんでしょう」と過度な期待をかける

- 早急な成果を求める

オンボーディングの本質は、「新メンバーが安心感を得る」→「新メンバーが組織を信頼できる」→「新メンバーが認められる・伸びしろを認めてもらえる」という循環を作り出すことにあります。

この「アンシンライサン(安心信頼礼賛)」の循環を通じて、新メンバーは少しずつ「仲間」となり、やがて本来の実力を発揮できるようになるのです。

共創アカデミープロフェッショナルパートナー講師

中村 耀佑