チームビルディングとは?ワークショップを活用して高める方法についてリモート環境での事例対応方法までを紹介!

今回は、チームビルディングに活用できるワークショップに焦点を当てた詳細なガイドをお届けします。これから読む内容が、貴社の人材育成やチーム力向上に貢献できるように、多角的に解説していきます。

目次

- チームビルディングとは

- ワークショップとは

- チームビルディングにワークショップを活用する

- リモート環境での対応

- まとめ

【限定セミナー】最先端の情報を無料でお届け

■明日から”実践”できるスキルを月替わりでご紹介

・自走する組織とあるべきリーダーの姿とは

・組織間のジェネレーションギャップの乗り越え方,etc

チームビルディングとは

チームビルディングについて基本的な情報とその成功のポイントをお伝えします。

- チームとは

- チームビルディングの目的

- チーム構築のフェーズ

チームとは

一般的なチームの定義は、共通の目的を理解し同じ目標を達成するために、メンバーが効果的に力を合わせて働く集団を指します。また、集団を指す言葉にグループがあります。グループは単に同じ場所にいる複数人数の集まりや、単に共通の仕事に就いている集団を指す場合が多い様です。

株式会社共創アカデミー(CCA)が考えるチームとは、①共通の目的を達成した先に実現しているビジョンまでも共有し、さまざまな役割を果たす各自が同じ方向性を見ていること、②メンバー同士がリスペクトする気持ちを持ち合い、心地よく良く働ける環境が構築されていること、だと考えています。これにより、個人がその人らしく力を発揮することで、チームが最大限の成果を出すことができます。CCAでは、このようなチームの定義に基づき、チームビルディングのためのワークショップや研修を提供しています。

チームビルディングの目的

チームビルディングには短期的な期間で活動を行うケースと、長期的な期間に活動が及ぶものがあります。短期的なチームビルディングとしては、自社の課題や社内や社員で関心の高い今日的なテーマを選び、特定の目標に対して行動するタスクフォースなどが挙げられます。また長期的なチームビルディングとしては、自社組織課題発見と解決のような、根が深く課題解決までの活動が長期化するテーマに向き合います。例えば組織改革や組織風土改革などの取り組みが挙げられます。

その取り組みが短期的なものか長期的なものかに関わらず、チームとして機能をより素早く高め、チームの方向性を見出すことがチームビルディングの目的です。そのために、日常の業務を離れた社外研修での座学によるチーム学習や、ワークショップとして体験や発表を通してチームづくりを体験するイベント型のチームビルディング等が広く提供されています。

CCAでは、日常業務から離れた社外研修やワークショップによる非日常の環境で、真剣でリラックスした場を提供します。受講者は体験と対話と振返りにより、気づきや学びを自ら得ることで高い効果が得られることが特徴です。

チーム構築のフェーズ

チーム構築の様々なフェーズについて広く知られているタックマンモデルを紹介します。タスクフォースの様な短期的なチームづくりには比較的ダイレクトにあてはまり、組織風土改革などの長期的な取り組みには、タスクフォースやプロジェクトチームの運営を重層的な組み合わせにより実現する際に活用することが可能な考え方です。

タックマンモデルでは、チームの結成から解散に至るまでの状態を5段階に分けています。

形成期:新しいチームとして人が集められた段階です。チームの目的や目標はまだ明らかになっておらず、メンバーのお互いのスキルや価値観も判らず、緊張や不安、ぎこちなさを感じる状態です。

混乱期:チームの目的やメンバーの役割が設定され、お互いを知り合い、仕事が始まった段階です。仕事の進め方や意見がぶつかり、不平不満や軋轢が生じ、チームが機能出来ない状況にあります。

統一期:チームの目的や方向性が共有され、メンバーが互いに認め合い、個人の能力が活かされていきます。互いの信頼関係が醸成されてゆき、チームとして力強く進み始めている状態です。

機能期:チームのビジョンがメンバーに浸透し、メンバーが主体的な活動を行う様になります。相乗効果が発揮されることで、チームの成果が最大に発揮され、持続している状態です。

散会期:チームが目的を達成しプロジェクト終了や、組織が次のステージに進む段階です。実力を高めたメンバーは、新たなキャリアアップや新たな挑戦に向かい、チームは散会します。

短期的なプロジェクトでは、5つのフェーズを経てチームが成長することでプロジェクト目標を達成し、メンバーはプロジェクトを通して実力を高め成長を実感することが、チームビルディングのゴールとなります。

長期的な組織開発デザインでは、最終目的からマイルストーンとして設定された目標別にプロジェクトやタスクフォースを設定し、各プロジェクトやタスクフォースの各活動で、チームの成長ステージの5つのフェーズに合わせてチームビルディングを行ってゆきます。このようにチームビルディングを効果的に取り入れることで様々なケースに対応することが可能になります。

このように様々な背景でのチームビルディングが行われることから、チームの結成目的や、関係性構築の状況にあわせたチームビルディングの導入が必要となります。そこでCCAではコンサルテーションにより、いま組織に必要なチームビルディングについてのご提案も行っております。短期的なプロジェクト立上げから長期的な組織風土改革にまでCCAにご相談ください。

組織の隠された才能を開花させるコツ

〜管理職・人事部の方が1+1を10にするためにできること〜

\ 詳細はこちらから /

ワークショップとは

ワークショップがどのようなものなのか、成功のためのポイントを解説します。

- ワークショップとは

- 種類とその特徴

ワークショップとは

ワークショップは参加者が積極的に議論や活動を行う場のことです。一般的に、目標達成のために集まるセッションやミーティングとされています。詳しくはこちらもご参照頂けます。

ワークショップのメリットは、座学による一方向の情報提供では得られない学びが得られることです。グループワークやエクササイズ等の体験を提供し、体験中の受講者同士の対話、体験の振り返りを内省や対話により行うことで、自らの気づきによる学びを促します。一方的な情報提供の内容を理解する学習に加えて、自身の体験から得られる気づきは定着しやすく、自分の環境に置き換えて応用できることから実践行動に繋がりやすいというメリットがあります。

ワークショップのデメリットとしては提供品質や、結果の質の確保することの難易度が比較的高くなることが挙げられます。いわゆる講義形式での講師による一方向の情報提供による研修は、事前にカリキュラムやテキストを用意することにより一定の品質確保が行いやすい形態といえます。一方でワークショップでは、受講者が自らの体験や、さらにご自身の経験も含めた自由な意見を取り扱い、それらを目的に沿った学びに繋げる必要があります。このため講師(ファシリテーター)の力量により、学びのインパクトや満足度にバラつきが出ることが挙げられます。費用対効果を必ず確保しなければならない企業研修などでは、こうした結果を得られる可能性があるものの、比較的高い難易度がリスク要因ととられ、研修にワークショップを採用することが敬遠される要因にもなっていた様です。

技能習得や資格取得、あるいはマナー研修などの一定の知識理解を目的とした「答えのある」課題を取り扱う研修では、講義形式による一方向の情報提供で目的を達成することが可能となります。具体的には、社内固有の知識や業界特有の処理手順などは、社内での経験や知見からの情報を提供するためのノウハウは比較的蓄積しやすく、社内講師を育成しやすいといえます。また、マナー研修などの一般的に共通する知見は外部の専門家に依頼する選択肢が多く揃っており、比較検討が行いやすいため、自社のご事情に合わせて費用対効果の面でもベストと思える選択を行い易いといえます。

一方で、企業を取り巻く環境が激しく早く変化する昨今、組織のあり方や、複雑な課題対処への合意形成など「決まりきった答えのない」課題を取り扱う必要が増加しています。そして、新たな「答えを創る」必要があります。こうした課題への取り組みにはワークショップが適しています。参加者の主体的な取り組みを引き出すことで、腹落ちした結論が得られ、話し合いの結論が、新しい施策の実行に繋がる着実な取り組みとすることが出来ます。

ワークショップの実施には、社内のみの限られたリソースのみならず、ワークショップの企画や運営のノウハウがある社外リソースを活用することも効果的です。自社が抱える課題や、目指すべき方向性は、社内にこそ答えがあります。そして、それを引き出すには人と人の豊かな関係性を高めたうえで、本来の意見を引き出すことが必要になります。そのためにはファシリテーションやコミュニケーションの専門的なノウハウを外部活用することが有効となります。

CCAでは、クライアントのなかにある答えを引き出すために、事前のご相談から専任スタッフが対応し、効果的な研修やワークショップを共に創りあげてまいります。卓越した専門ノウハウは、求められているニーズに柔軟に対応して使ってこそ効果を発揮します。組織の課題や活性化についてのお困りごとや現状を打破したいという課題がある際にはCCAにご相談ください。

種類とその特徴

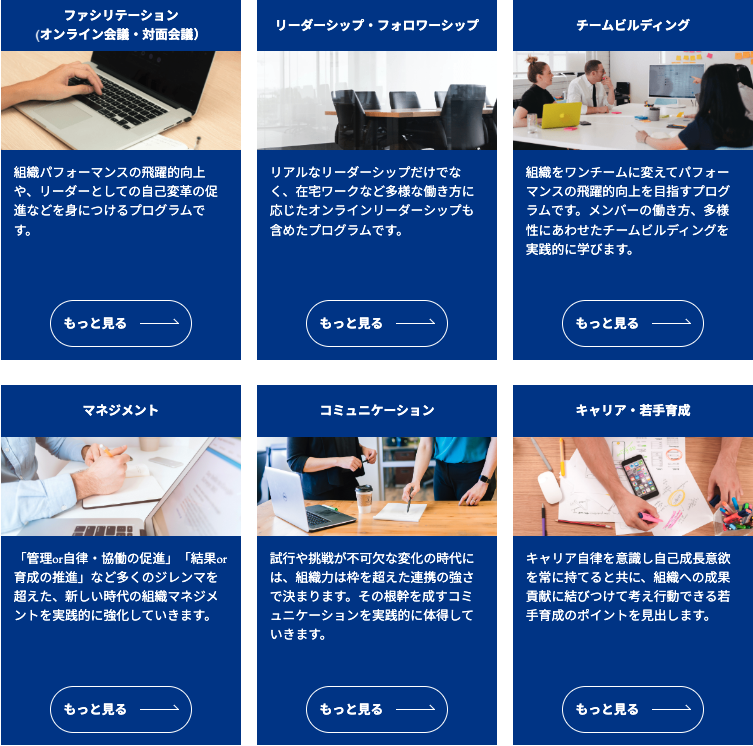

ワークショップには多くの種類があります。目的や参加者、期間によって最適な形式が異なるため、それぞれの特性を理解して選ぶことが重要です。ここでは一般的に見られるワークショップの種類とCCAでの取り組みについてご紹介します。

研修型ワークショップ:

新しい役職や職位に昇格した方へ、新たに求められる役割や仕事の目的などの理解を深めるために開催されます。部門横断型で受講者が集まる場合は初めて顔を合わせるメンバーが多くなりますので、緊張を和らげるためのアイスブレイクや、研修の目的を設定して集中を高める工夫が必要となります。新しい役割への責任感や使命感、やり甲斐を醸成することで、組織活性化につながる効果も期待できます。

★CCAでの事例:新任主任研修、新任管理職研修、リーダーシップ研修

イベント型ワークショップ:

ものづくりや簡単な運動など、身体を使った体験などを通して、創造性や新たな発想を引き出すために開催されます。製作方法や身体の使い方などについて、基本的なやり方やルールを設けることで誰もが参加できる環境をつくります。ワークショップを通して体験する成果に至る過程やその成果物には、その人の個性や経験が反映されます。日常では取り組む事のない体験を通して、普段見過ごしていたこと、改めて思い出された経験、気づくことが難しかった価値観を見い出すことが、個人のモチベーションアップにつながります。ワークショップでの学びを共にすることで関係性の質が高まり、組織の活性化につながる効果が期待できます。

★CCAでの事例:インプロビゼーション、アイデア創発ワークショップ、組織対話会

採用型ワークショップ:

新卒採用や中途採用には、人事スタッフによる一時面接、現場社員による二次面接、上級幹部社員よる最終面接などを経て、採用候補者の見極めが行われるケースが多い様です。質疑応答による受け答えによる選抜に加えて、ワークショップを取り入れることで、参加姿勢や、想定外への対応などから人柄や大切にしている価値観を知ることができます。これにより、自社と採用者が共にWIN-WINな関係となる採用活動が可能となります。さらに、採用後の適切なフォローアップを計画実施することで、本来の人材価値の引き出しや、コミュニケーション不足による不本意な離職防止など、採用後の取り組みも重要度が増しています。

★CCAでの事例:採用者向け研修、若者向け就職研修、オンボーディング研修

チームビルディングにワークショップを活用する

ワークショップによってチームビルディングを進めてゆく方法についてまとめます。チーム内のコミュニケーションを高め、パフォーマンスを向上させるためにワークショップは極めて有用です。

チームビルディングに参加するメンバーは個々の考え方や価値観を持っています。ワークショップでは、これらを擦り合わせ、互いに最大限に力を発揮する環境を共に創りあげることができます。ワークショップでの体験から、協働体験でお互いをリスペクトし、互いに意見の理解を深めることで共通目的を見出し、行動につながるやり甲斐や挑戦意欲を醸成する機会が与えられます。ワークショップでは、チームとなる集団が置かれている状況や、メンバーの状態、目指す目的と現状とのギャップなどを考慮した綿密な設計が必要となります。ここでは概要的にワークショップ設計について取り上げ、チームビルディングにワークショップを活用するためのポイントを解説します。

- 研修型ワークショップの事例

- イベント型ワークショップの事例

- 避けるべき組み合わせとその理由

研修型ワークショップの事例

ここでは、新しい役職や職位に昇格した方へ、新たに求められる役割や組織の目的について理解を深めるために研修を実施することを、研修型ワークショップとして企画することを想定します。新たなリーダーには、自社の経営理念やパーパスに照らした、組織のミッション、ビジョン、バリューを理解し、チームビルディングを実行するためのリーダーシップを学び、日常業務の実践の場での発揮することが求められます。

そのためには、リーダー自身の価値観や想いが、組織やチームと同じ方向性であることが求められます。そのためにワークショップでは、リーダー個人のこれまでの行動や感情を丁寧に振り返り、ご自身の価値観や仕事を通して実現したい想いなどを明らかにしてゆきます。あわせて、ステークホルダーから自組織やチームに求められる役割や機能を分析し理解します。そのうえで、リーダーとチーム全体が目指すべき行動に落とし込みをおこないます。行動として実現するためにはリーダーシップ発揮について考えることが必要となります。

ここで大切なことは、リーダー個人のやり甲斐とチーム全体のやり甲斐が同じ方向であり、チーム全体の目的達成がリーダーの成長にもつながると確信できることです。独りよがりのリーダーではチームメンバーはついて来ません。また、チームの成長のみを優先した自己犠牲のリーダーシップは疲弊します。リーダーとチームが共に悩みを思いやり、成功を喜び、成長を感じることで、一体感のあるチームとなります。ワークショップでは、ゲーム要素を取り入れたワークと講師と受講者同士の対話や振り返りで得られる実感を通した気づきが貴重な学びとなります。CCAでは、座学講義による一方向の学びだけでは得られない、双方向でダイナミズムのある学びを提供いたします。

イベント型ワークショップの事例

組織やチームの風通しを良くしたい、メンバーの主体性をもっと引き出したい、真剣な議論をするために心理的安全性を高めたい、この様に関係性の質を高めたいケースにはイベント型ワークショップを活用することが効果的です。日常業務を離れた非日常の場だからこそ、お互いに思っていることを率直に話し、一人ひとりが異なった考え方を持っていることを認め合い、共通して抱いている価値観や共に目指したいゴールを見つけることが出来ます。日常にある「当たり前」の中で見過ごしていたことに気づくことで、つながりや感謝の気持ちを新たにすることが出来ます。

「組織の成功循環モデル(MITダニエル・キム教授)」では、関係性の質を高めることが、思考の質を高め、行動の質が向上し、高い結果の質に繋がることが指摘されています。関係性の質を高めるということは、単に仲良くなるということではなく、心から互いにリスペクト出来ることです。社会変化が大きく激しい外部環境にさらされている現代の組織には、メンバーの同質性の高さではなく、多様性を活かすことが求められているといえます。互いの違いを認め、目指すビジョンを共有し、ゴールに向かうために主体的に補い合うチームであることが、結果の質を確保する条件となります。そのためのチームビルディングをイベント型ワークショップで実現します。CCAでは質の高いコミュニケーションを行うためのノウハウを活用した、組織やチームにあわせたワークショップを提案いたします。

採用型ワークショップの事例

新卒社員や中途採用の現場では、人出不足という現状の中で、売り手市場と言われる採用環境での量的な人員確保と、自社にあった人材を採用が求められる質的な人員確保の両立が求められており、そのための様々な施策が導入されています。人材流動化や雇用市場の活性化、若手社員の早期離職率が下がらない中での採用のための取り組みは、総務人事部門のみならず実務現場の負担も重くなっている現状があります。

採用時のミスマッチの防止は、採用する側にも採用される側にもメリットがあり、そのための取り組みとしてワークショップの活用が考えられます。例えば、自社のパーパスやミッション・ビジョン・バリューを、自社の事例や社員の言葉で語ることで等身大の企業や組織の姿を伝え、採用候補者からの率直なフィードバックを引き出す場づくり等が考えられます。

採用後の取り組みにも注目が集まっており、組織やチームへの定着を組織ぐるみで支援するオンボーディングを推進するための研修にもワークショップを活用するが可能です。オンボーディングの企画や実施をする在籍社員へのトレーニングでは、採用者視点に立った配慮の仕方や望ましいコミュニケーションのあり方について、他者視点を取り入れたワークショップを通して学びます。また、オンボーディングを進めるうえで重要となる、総務人事部門から配属現場への支援についても、採用者定着の質の確保と、現場負担感の軽減を両立する方法について、実情にあわせた方法について、ワークショップによって講師と参加者が創り出していくことが考えられます。CCAでは安心安全の環境で、挑戦しがいのある有意義な施策を共に創るための場づくりを提案いたします。

リモート環境での対応

オンラインワークショップは、リモート環境での効率的な教育とコミュニケーションを可能にする有用な手段です。リモート接続の活用は、社内ミーティングやお客様との商談に使用されることも一般的となっており、オンラインによる研修受講も定着してきました。体験を共有することが特徴となるワークショップについてもオンライン化が進んでいますが、対面での開催と比較して、遠方でも参加可能、移動時間のロスがないなど、主に効率性についてメリットとして挙げられます。そして、視覚と聴覚でのコミュニケーションに限られることや、通信環境などに受講環境が左右されることなどがデメリットとして挙げられることが多いようです。オンラインワークショップの活用について解説します。

オンラインワークショップのポイント

オンラインワークショップは、リモート環境での効率的な教育とコミュニケーションを可能にする有用な手段です。以下は、対面と比較してコミュニケーション手段に制約があるなかでも有効なコミュニケーションをおこなうためのポイントを解説します。

ビデオONにする

お互いの顔や表情を確認することはコミュニケーションの質を高めることは言うまでもありません。しかしながら、オンラインワークショップでは、通信環境が脆弱であるため画像品質が確保できないケースや、参加者の配信場所によっては背景を映したくない等の制約があるケースもあります。こうした制約が無い限りは「ビデオON」で参加することを明確に推奨しましょう。

例えば、ワークショップ開催時間内で、特にコミュニケーションの質を高めたい時間や、ワークを進行するうえで表情を読み取ることが重要となる場合に限って「ビデオON」を求めるという方法もあります。ここで大切なことは「ビデオON」とする明確な理由や意図を参加者に提案し、賛同を得たうえでビデオONの環境を共に創ることです。また、先に挙げた制約があるためにビデオONに出来ない参加者を尊重することで、安心安全な場づくりを実践することができます。

大きなリアクションを意識する

オンラインワークショップでは人数が増えてくると、一人ひとりの顔が表示される画面サイズが小さくなります。対面の場では感じることが出来るうなずき等が見えづらくなります。また、ビデオONとしても概ね肩から上が動画として配信されることになるため、カメラが撮影している範囲外でのしぐさなどはオンラインでは確認することができせん。

そこで、カメラに映っているが画角の範囲内で伝わるリアクションを意識することで、音声以外の非言語のコミュニケーションを使用することが出来るようになります。日常の会話では使わない慣れないリアクションをすることになるため、最初は意識して行う必要があります。

オンラインでリアクションを意識するための方法として、ワークショップの冒頭にリアクションを大きくする意味と目的を説明し、大きく頷く動作や、ハンドサインで“マル”や“イイね”を送ることを遊び感覚で練習し意識づけを行うと効果的です。また、ワークショップ中も大きなリアクションに対してファシリテーターが感謝と承認のメッセージを適宜発し、意識づけをすることによって、リアクションをすることの定着を促すことも効果的です。

お互いの助け合いを推奨する

オンラインワークショップでは、配信環境の制約として、ご自宅や職場の自席などの場合に、家族や同僚が映りこんだり、話しかけてきたりする場合もあります。また通信環境の制約として、無線WiFiが途切れやすい場合や、インターネットの速度が遅くなる場合も発生します。こうしたケースではお互いに助け合うことを事前に確認しておくことが効果的です。

具体的には、講師の他にオンライン接続をサポートするスタッフを用意しておき、トラブル発生時には進行とあわせて対応出来る様にしておくこと。また、参加者同士のルールとして互いに助け合うことをワークショップ冒頭で確認しておき、トラブルから復帰した参加者を歓迎して迎えることや、いま行っていることを簡単に説明してキャッチアップを手助けするなどを推奨します。

オンライン環境での制約を、相手を慮る行動や、感謝を示す行動をする機会と捉え直すことで、日常のコミュニケーションの質を高めることにつながる体験として学びに変えることも可能になります。

適度な休憩を設定する

オンラインワークショップの参加者は、パソコンやスマホの画面を長時間観続け、座ったままの姿勢を維持することになりますので、身体的な疲労により集中力が低下することにも留意する必要があります。具体的には60分から90分の間隔で休憩時間を設けます。また休憩明けアイスブレイクとして参加者全員で同じ動きとしたストレッチを行うなどのアクティビティを取り入れることも効果的です。

さらに、ワークショップの進行上でも講師が一方的に話をする時間は長くても15分程度とし、適宜のタイミングで参加者への問いかけでテーマについて考える時間を確保すること。チャットやアンケート投票機能を使った双方性を取り入れるなど、適度に変化を加えることで集中力を保った雰囲気をつくることができます。

このように日常とは異なる非日常での学びとしてのワークショップをオンラインで開催するにあたり、オンラインによる制約を取り払うための取り組みが、非日常を演出する要素として捉えることが可能になります。CCAでは、オンライン研修やオンラインワークショップの企画・進行を数多く手掛けており、手軽さと効率性というオンラインでの効果的な学習を行って頂くためのご提案が可能です。

まとめ

ワークショップとチームビルディングは、組織やチームにとって重要な活動です。計画から実施、フォローアップに至るまで、多くの要素を踏まえて設計する必要がありますが絡み合います。この記事がその全体像を把握し、効果的な活動につながる知識となればと思います。

社会の変化が大きく早く変化する今日において、決まりきったやり方をダウンロードする様な組織では機能しなくなっています。メンバーの主体性を引き出し、メンバーの本来の能力が発揮できる環境を構築し、多様な視点を活用することで方向性を見出し、メンバーが主体性により素早く行動する組織は「チーム」であることが必要になります。

一方でチームづくりは一朝一夕には構築できない、そんなジレンマがあるのではないでしょうか。いまこそチームづくりを効果的に行うチームビルディングが求められており、この使命にCCAは日々お客様との取り組みに、独自メソッドの研鑽を通してお応えする所存です。

【限定セミナー】最先端の情報を無料でお届け

弊社共創アカデミーでは、無料の公開セミナーを毎月開催しております。

パワハラに思われない部下との関わり方や、組織間のジェネレーションギャップの乗り越え方など、実践で役立つスキルを月替わりでご紹介

【3分で自分を知れる】リーダータイプ診断

7種類のリーダーシップに分類し、強みと弱みを解説します

こんなお悩みをお持ちの方は、3分だけお時間をください。

・チームの協力が得られないと感じている ・チームの士気をどうやって保つか困っている

・組織の変革にどう取り組むか悩んでいる ・リーダーとしての弱みを知り、改善したい

\ 診断はこちらから /